COLUMN

お役立ちコラム

2025/10/10

耐震等級2-3の証明書とは?あとから取得できるものは? 所要日数等も含め解説。

耐震等級3の証明書があると、火災保険の地震保険が割引(半額前後)になるのはご存知ですか?

また、耐震等級3の構造計算書が手元にあるけど、証明書がない・・・急ぎ取得したい・・・とお困りの方も多くいらっしゃると思います。

そこで、取得できる評価書の種類や所要日数等をお伝えしていきます。

- 目次

-

- 1.耐震等級の証明書とは?

- 1-1.耐震等級2や3相当の計算書は使えない

- 1-2.耐震等級が表示できる証明書の種類

- 1-3.『設計住宅性能評価書』はあとから取得可能?

- 1-4.設計性能評価の目安納期(イメージ)

- 1-5.ECOPLUSのサポートに興味がある方へ

- 2.構造計算の対応から検討されている際

- 2-1.自社対応か、外注(PC会社or計算会社)か

- 2-2.耐震等級の計算方法をどうするか

- 3.まとめ

- 3-1.(関連)長期優良住宅についても要チェック

耐震等級の証明書とは?

耐震等級2や3相当の計算書は使えない

巷では耐震等級3相当ですというワードを見かけますが、

残念ながら地震保険等の書類に使うことはNGのケースがほとんどでしょう。

評価機関へ申請し、第三者のお墨付きをもって、初めて耐震等級をうたうことができます。

また、耐震等級3は、基準法の壁量計算等のみならず、水平構面や耐力壁線、基礎・横架材の検討等まで行って初めて検討を行ったといえます。

耐震等級が表示できる証明書の種類

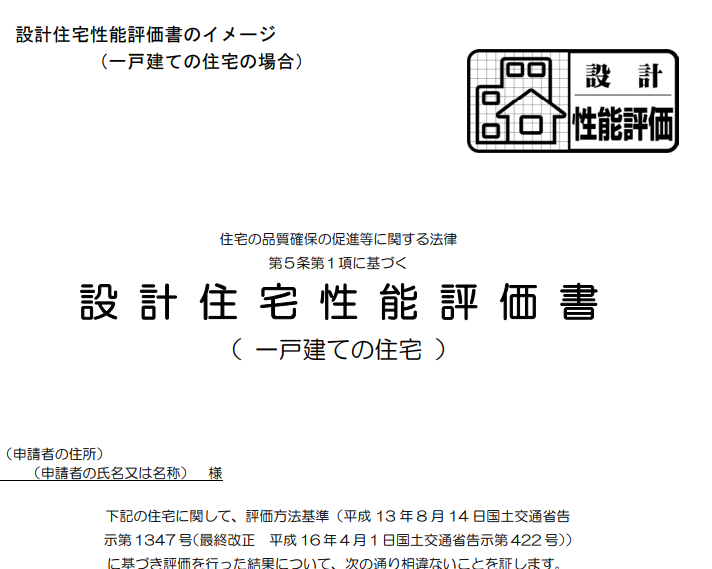

次のような証明書によって、耐震等級を評価・表示することができます。

・設計住宅性能評価書

・(上記評価書を元に検査)建設住宅性能評価書(※)

・フラット35S適合証明書(※) 等

・長期優良住宅 使用構造等の確認書 等

・贈与税非課税措置を受ける際の住宅性能証明書(※)

・その他 第三者機関にて評価された書類

※:現場検査があります。※がないものは設計図書審査のみですが、取得タイミングに注意が必要です。

⇒設計住宅性能評価書が最もスムーズに取得できるのではないかと思われます。

『設計住宅性能評価書』はあとから取得可能?

基本的には、設計段階に『設計住宅性能評価書』を取得するものではありますが、

新築時(下記要件を満たすこと)であれば、後からでも同評価書の取得は可能とされています。

◆新築:竣工から1年以内かつ、未入居であることですので、

引渡し済み物件では設計性能評価書の取得対象外となります。

注意点

これらの評価書は、評価機関(第三者機関)へ申請をし、審査を受けることになりますので、

質疑補正などで計算結果や仕様などが『現況と』変わってしまう可能性がゼロではありません。

そちらを踏まえた上での申請になります。

設計性能評価の目安納期(イメージ)

ECOPLUSで申請している評価機関での目安納期をお伝えします。

申請後:3週間前後にて交付

※対象エリア限定につき、該当しない際は上記以上かかります。

なお、構造計算書を頂いている前提での申請です。

ECOPLUSのサポートに興味がある方へ

首都圏や大都市を中心に、法改正後の評価機関の混雑情報が届いています。

ECOPLUSの申請先は、特別な取り決めを行っている他、省エネや性能評価等に強い機関の為、

4号特例縮小などの影響を受けづらいようです。

関心がございましたら、下記コラムも参考になさってください。

※料金はあくまで例ですので、お問合せ時に異なる御見積になることが多々あります。

【省エネ適判】 計算・申請代行(共同・非住宅含む)の外注先の選び方とは?目安料金表等も含め解説。

2025年4月より『全ての住宅・非住宅にて省エネ基準適合義務化』スタート。

2階建住宅では、仕様基準や省エネ適判等を行わないといけなくなりました。

確認申請の審査も遅くなり、省エネ適判まで含めて2か月以上かかるという検査機関も出ています。

2025年。省エネ計算から省エネ適判まで、もっと早く出してもらえるところにお願いするのがベストな方法です。

調べてみますと、外注先、申請代行先がたくさんあり、どこに頼んでいいかわからない、とお悩みの方も多いと思います。

ECOPLUSでも外注利用経験がありますので、良い経験・残念だった経験をもとに、選び方のコツを解説します。

構造計算の対応から検討されている際

自社対応か、外注(PC会社or計算会社)か

『構造計算をどこに頼めば速いのか、自社でやったほうが良いのか』

上記問い合わせをよく頂きます。

耐震等級1と耐震等級2-3とでは評価項目数が異なります。

等級1の壁量計算程度でしたらCADソフト等で容易に出せますが、等級2以上は基礎・横架材の検討も含まれ(スパン表か許容応力度計算どちらも大変です)、他にもいくつかの検討が出てきますので、片手間では無理があると思われます。

プレカット会社に設計事務所機能があり、プレカット図をそのまま構造計算に回してくれて早いようでしたら、そちらが一番おすすめ。

プレカット会社の構造計算対応が遅すぎる際は、その図面を元に外注するのがおすすめです。

専門的な言葉が多くかみ砕いてほしいというときは、ECOPLUSや他サイトのような、サポート会社に依頼するのが良いでしょう。

耐震等級の計算方法をどうするか

等級2以上の場合、品確法の性能表示計算と、基準法の許容応力度計算(いわゆる構造計算)を選ぶ必要があります。

前者は、間取りや形状によっては使えないことが多く、許容応力度計算に変更するケースが多々あります。

許容応力度計算のほうが細かい安全性確認を行うため、おすすめです。

まとめ

耐震等級2-3の証明書や構造計算の対応についてお伝えしてきましたが、いかがでしょうか。

設計においても分業化が高度に進んでいます。

全て一人で抱える必要はなく、省エネは省エネの人、構造は構造の人、申請代行は申請代行会社と、分けて依頼をすることで、

本来やるべきことに注力できるのではないかと思います。

*ほかにもエコプラスではHOWTO・最新動向をお伝えしていますので、参考にして頂けたら幸いです。

お読み頂きまして、ありがとうございました。

(関連)長期優良住宅についても要チェック

【耐震】長期優良住宅認定のススメ ~仕様検討から認定までの流れ~

長期優良住宅についてご存知でしょうか?

省エネのみならず、構造や維持管理、劣化対策など、様々な仕様検討をしないと認定を受けることが出来ない住宅です。

一方、快適で安心、長く住み続けられる住宅であることのお墨付きが得られるため、建築主にとっては大きな価値に感じることでしょう。

具体的な取得の流れや、検討内容について、わかりやすくお伝えしていきます。