COLUMN

お役立ちコラム

2025/10/26

【2025.10月最新】省エネ適判の軽微変更・完了検査についてわかりやすく解説!

戸建・共同住宅等含め対象となります、省エネ適判(省エネ適合性判定)についてのご対応はいかがでしょうか?

適判後の『仕様変更』による軽微変更の対応や、完了検査での対応が非常に厄介になるため、情報を整理しておくことが重要です。

このコラムでは、主に軽微変更ルート(A、B、C)や軽微変更説明書・該当証明書を中心に解説していきます。

- 目次

仕様変更が生じた際の対応ルート

軽微変更の手続きが必要に(ルートA・B・C)

確認申請同様、省エネの申請も、変更時は変更手続きを行わなくてはなりません。

状況によって対応が変わる為、説明していきます。

(ルートA・B)省エネ性能が同じか良くなる/一定の割合で低下する変更

→計算せずに明らかな場合 軽微な変更説明書の届出になります(後述)

(ルートC)上記に該当しないが、再計算によって省エネ適合となる変更

→計算しないとわからない場合 軽微変更該当証明書の取得が必要です。

軽微な変更証明書・変更該当証明書の違いとは?

軽微な変更説明書⇒確認申請の完了検査へ提出します。(該当証明の場合も)

軽微な変更該当証明書⇒同完了検査までに、省エネ適判窓口へ提出し取得します。

※評価機関によって、手数料発生や金額が異なると思いますので、事前にご確認下さい。

省エネ適判の再申請が必要な場合

主に非住宅のケースかと思いますが、用途や計算方法が変わる際は、再申請が必要になります。

再申請や、軽微変更該当証明書交付の申請を『計画変更』と呼びます。

再取得された省エネ適判通知書や、軽微変更説明書・該当証明書を建築確認へご提出下さい。

性能評価・長期での適判省略の場合

性能評価や長期等によって省エネ適判を省略した場合の『変更』手続きですが、

前述の省エネ適判と概ね似た対応となります。

(ルートA・B)計算しないでわかる変更 省エネ性能が変化しない/上がる/一定の割合が低下する

→軽微変更説明書(または変更設計住宅性能評価書)

(ルートC・再適判)計算しないとわからない変更

上記に該当しないが適合する変更/用途・計算方法の変更時

→変更設計住宅性能評価

上記を建築確認へご提出下さい。

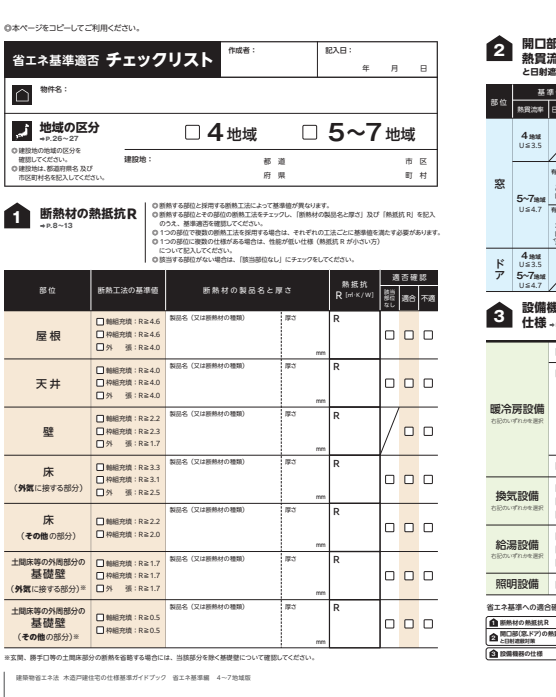

仕様基準にて建築確認を行った場合

仕様基準での変更の際は、確認検査機関へ、様式や変更手続きをご確認下さい。

※仕様基準ではない方法での評価にする場合は、省エネ適判を行う必要があります。

(画像引用元:国土交通省 木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック https://www.mlit.go.jp/common/001586400.pdf )

【気になる】確認申請と省エネ適判を別の機関に申請している場合は?

軽微変更説明書⇒確認申請先へ、軽微変更該当証明書⇒省エネ適判先へ申請 になります。

どちらへの申請かわかりづらい場合は、各機関間にて調整頂く流れになります。

そちら以外、別の機関に申請する弊害はそこまでなく、確認申請と省エネ適判を他機関それぞれで走らせるケースが増えており、省エネ適判を計算とあわせて外注することもおすすめです。

外注先を探している方へ ~適正価格やサービス 見極め方~

【省エネ適判】 計算・申請代行(共同・非住宅含む)の外注先の選び方とは?目安料金表等も含め解説。

2025年4月より『全ての住宅・非住宅にて省エネ基準適合義務化』スタート。

2階建住宅では、仕様基準や省エネ適判等を行わないといけなくなりました。

確認申請の審査も遅くなり、省エネ適判まで含めて2か月以上かかるという検査機関も出ています。

2025年。省エネ計算から省エネ適判まで、もっと早く出してもらえるところにお願いするのがベストな方法です。

調べてみますと、外注先、申請代行先がたくさんあり、どこに頼んでいいかわからない、とお悩みの方も多いと思います。

ECOPLUSでも外注利用経験がありますので、良い経験・残念だった経験をもとに、選び方のコツを解説します。

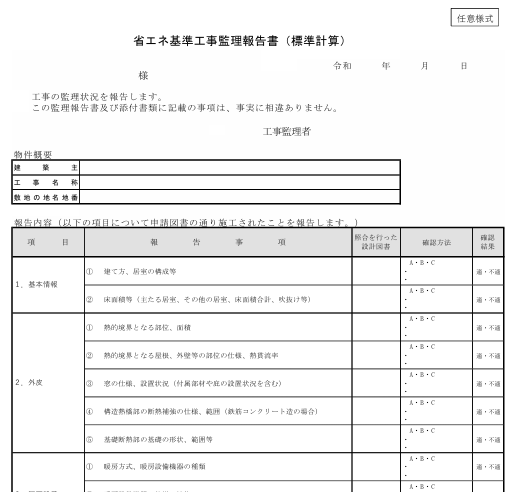

完了検査(建築確認に追加された省エネ部分)について

主な提出書類

省エネ部分の完了検査での必要書類は、主に次のようなものとなります。

(1)完了検査申請書

(2)省エネ適判に用いた図書、【該当時】軽微変更説明書等

(3)省エネ基準工事監理報告書 等

省エネ基準工事監理報告書とは?

工事監理者(建築士)にて、省エネ仕様に係る断熱材や設備等の確認を行い、省エネの工事監理報告書へまとめ提出する必要があります。

※省エネ基準工事監理報告書につきましては、確認検査機関や特定行政庁へご確認下さい。

(画像引用元 国土交通省 省エネ基準工事監理報告書 https://www.mlit.go.jp/common/001851302.xlsx)

【注意!】現場備え付け書類について

各設備の納入仕様書や性能値が分かる資料(計算に入れた場合)を現場に備え付けておく必要があります。

工事監理者としても確認する他、完了検査でも確認されますのでご注意下さい。

まとめ

省エネ適判の際の軽微変更・計画変更の扱いについてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

2025年4月より、設計者・確認検査機関・省エネ適判機関とも、皆初めてということもあり大きな混乱が想定されます。

少しでも当HPのコラムなどをご覧頂いて、円滑に法改正後の実務にあたって頂けましたら幸いです。

お読みくださいまして、ありがとうございました。

【あわせてチェック】2025年 GX志向型住宅補助金 最新情報

省エネ計算ですが、法改正だけでなく補助金の要件にも絡んできます。

GX志向型住宅 最新の補助金動向を都度更新してまとめていますので、ぜひご確認下さい。

【みらいエコ住宅2026補助金】GX志向型住宅とは? GX ZEHとの違いや、基準、BELS申請等のポイントを解説!

2025年11月28日『住宅省エネ2026キャンペーン』が閣議決定され、新築省エネ補助金の『みらいエコ住宅補助事業』が発表。

GX志向型住宅も補助額110万円/戸(予定)として実施見込みが明らかになりました。

本コラムでは、GX志向型住宅の基準達成にさせるためのポイントをお伝えしていきます。