COLUMN

お役立ちコラム

2025/11/22

【省エネ適判】共同住宅・店舗併用住宅(複合建築物)の省エネ計算方法や、共用部、熱橋の扱い等を解説。

2025年4月の法改正により、今までご対応不要だった(届出のみだった)共同住宅や併用住宅の省エネ基準適合が義務となりました。2階建の場合は、省エネ適判や仕様基準での確認申請等、追加の対応が必要になりました。

しかしながら、計算方法や注意点、RC造やS造の場合の方法等、ご存知でしょうか。

国のHPを見ても正直要点がわかりづらいと思い、そのあたりをまとめさせていただきました。

- 目次

共同住宅・併用住宅の省エネ計算方法

住宅(住戸)部分は、仕様基準・標準計算のいずれかが可能

共同住宅の住戸(他の住戸と建具などで行き来が出来ないもの)や、

併用住宅の住宅部分は、

仕様基準や標準計算のいずれかにて省エネ基準達成が確認できれば良いとされています。

※外皮性能は住戸毎に基準達成をしないといけませんが、

一次エネルギー性能は、住棟トータルにて基準達成していれば良いとなっております。

注意すべきは『界壁』『界床』

共同住宅等の『戸建』との大きな違いは、界壁や界床があることです。

隣の住戸との間の界壁は、外気に比べて熱が逃げにくくなるため、計算上の温度差係数の扱いも異なり、注意が必要でしょう。

3階建ての2階住戸ですと、界床と天井の温度差係数が外気と異なることになります。

併用住宅は、住宅部分と非住宅部分それぞれを計算

店舗や事務所との併用住宅は、省エネ基準確認を目的とした際、

住宅・非住宅それぞれの部分を計算することになります。

住宅部では外皮一次エネそれぞれの性能を、

非住宅部では一次エネルギー消費量性能を基準達成する必要があります。

※長期優良住宅やフラット等、明らかに住宅部分のみの評価の際は、非住宅部分の計算は行いません。

非住宅部分との間は間仕切壁や建具などで区切られている必要が出てきます。

非住宅部分の計算方法とは?

住宅の省エネ計算とは異なり、

モデル建物法(小規模版、通常版のいずれか)・標準入力法のいずれかを選択することになります。

モデル建物法のほうが比較的簡易的ではありますが、いずれにしましても、

住宅に比べて設備機器の消費電力などを詳細に入力しなくてはなりません。

(完了検査にて確認されることも踏まえ、お早めに仕様確定させるのがおすすめです)

【非住宅省エネ計算】モデル建物法とは?外注すべき?BEI計算方法や複数用途の場合等を解説。

2025年4月より、原則全ての非住宅にて『省エネ基準適合義務化』がスタート。

そのうち一定以上の規模の建築物では、省エネ適判などの審査対象になりますので、

省エネ計算・適合確認、適判を突破できないと確認済証が交付されなくなることになります。

非住宅の省エネ計算では『モデル建物法』が専ら使われると思いますので、その要点を解説していきます。

共用部は計算しないといけない?

共同住宅の共用部ですが、

省令にて(1)計算を行う方法(2)計算を行わない方法の2つがあり、

全住戸の一次エネ消費量が基準達成していれば

共用部の検討をしなくても良いとされています。

※共用部の計算を行う場合は標準入力法のみになります。

計算を行うと一次エネに有利側になります。

※共用部の用途が『居住者以外が多く利用する』といった場合は、

非住宅用途として審査されることがあるため、注意が必要でしょう。

外注すべきか自社対応が良いか

少し厄介で分量が多そうな場合は外注もおすすめ?

木造戸建や共同住宅、店舗併用住宅(住宅・非住宅両方の計算が必要)等、どのような場合においても、

仕様基準が使えない場合は、片手間では厳しくなってきます。

時間に余裕がない際は、外注してしまうのも手でしょう。

計算してみたけどよくわからなくなってしまった、着工が近くなってしまったということは避けたいものです。

外注先の選び方等、下記コラムを参考にして頂けたらと思います。

【省エネ適判】 計算・申請代行(共同・非住宅含む)の外注先の選び方とは?目安料金表等も含め解説。

2025年4月より『全ての住宅・非住宅にて省エネ基準適合義務化』スタート。

2階建住宅では、仕様基準や省エネ適判等を行わないといけなくなりました。

確認申請の審査も遅くなり、省エネ適判まで含めて2か月以上かかるという検査機関も出ています。

2025年。省エネ計算から省エネ適判まで、もっと早く出してもらえるところにお願いするのがベストな方法です。

調べてみますと、外注先、申請代行先がたくさんあり、どこに頼んでいいかわからない、とお悩みの方も多いと思います。

ECOPLUSでも外注利用経験がありますので、良い経験・残念だった経験をもとに、選び方のコツを解説します。

RC造やS造(鉄骨造)の計算方法

エクセルの計算シートか、専用のソフトを使うか

RC造・S造住宅・共同住宅も『仕様基準』を使うことが出来ます!

ただし、国のチェックリストではなく、『告示原文』を見ながら仕様表を作ることになります。

そちらが厳しい場合は、面倒な計算に着手することとなります。

仕様基準が使えない場合(=計算)

建築研究所の技術情報を確認しながら、計算を進めることになります。

(国交省の資料ライブラリーは、古い情報も混じっている為注意が必要です)

RC造の共同住宅等は、(一社)住宅性能評価・表示協会に、

エクセルの計算シートが出ている為おすすめです。

S造の住宅の場合は、WEBプロ(住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム)を使わないと

計算できないかもしれません。

※民間の計算ソフト等、興味のある方はお調べされてはいかがでしょうか。

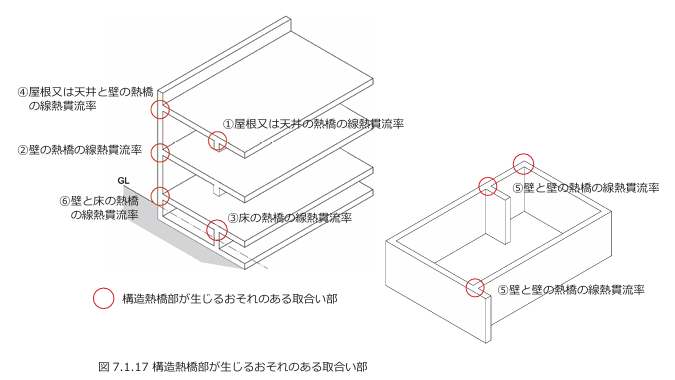

熱橋の算入方法が木造と異なる!

木造住宅の計算ですと、各部位にて熱橋比率が予め設定されており、

特殊な状況がない限り、後から熱橋を算入するということは起きないでしょう。

一方、RC造(画像イメージ)やS造では、断熱材の施工範囲をみながら、

実際に熱橋になりうる箇所(断熱材が途切れる箇所)の周長を数えていくことになります。

床梁や柱、C鋼などが熱橋になりうることになりますので、

構造図を見ながら進めていかなくてはなりません。

※画像引用元 住宅の省エネルギー基準と評価方法2024【戸建住宅版】 p.7-008 https://www.mlit.go.jp/common/001627022.pdf

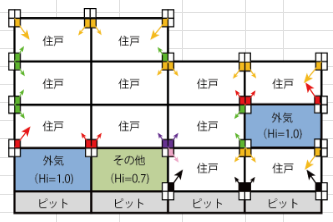

RC造共同住宅の『熱橋』の考え方

関連して、RC造共同住宅の梁の『熱橋』の考え方をご紹介します。

左の画像のように、断熱材が途切れる箇所(住戸間も含むので注意が必要)は全て熱橋としてカウントしていきます。

さらに、線熱貫流率は3.35という安全側の数値がありますが、

想像以上に省エネ性能として不利になり、基準未達になることも多い為、

建築研究所が出しています技術資料を見ながら、線熱貫流率の算定、

隣接住戸との按分を行っていきます。

※画像引用元 住宅の外皮平均熱貫流率及び平均日射熱取得率(冷房期・暖房期)計算書

RC造共同住宅(標準入力型)Ver.3.6 「熱橋の考え方(H28年)」シートより

https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/seminar/gaihi/keisansheet/

まとめ

意外とわかりづらい『共同住宅』『併用住宅』の省エネ計算についてお伝えしてきましたが、

いかがでしたでしょうか。

エコプラスでは、省エネ適判審査員用マニュアルを手元に置き、難しく専門的な内容も早急に対応できるよう体制を整えております。

お読みくださいまして、ありがとうございました。

共同住宅での『BELS』が注目されています!

省エネ性能ラベリング制度が出来、

分譲マンションなどの共同住宅でもBELS評価書の取得機会が増えているようです。

省エネがより浸透していきますので、BELSや省エネラベルの御商売への活用もご検討頂けたらと思います。(下記参考)

【最新】2024年4月よりBELS評価書が改定され性能や目安光熱費などが一目でわかるように!!性能表示の「自己評価型」「第三者評価型」も分かりやすく説明します

「BELS(ベルス)評価書」という言葉を聞く方も年々増えてきているのではないでしょうか。今更ですがそもそもBELSとは?から、新築時にBELS評価書ってあった方がいいの?BELSで何が分かるの?何に活用できるの?等について今回新旧のデザイン比較などを含めてまとめていきたいと思います。新築注文住宅で、建売住宅で、はたまた中古住宅のリノベ物件で、マイホーム生活も様々な選択肢がある現在、是非記事を読んでいただいて性能表示の内容と取得の重要性について知っていただき、ご検討いただけたら幸いです。