COLUMN

お役立ちコラム

【2025最新】ZEH水準以上&耐震等級3取得が推奨?長期優良住宅?証明書等含め解説。

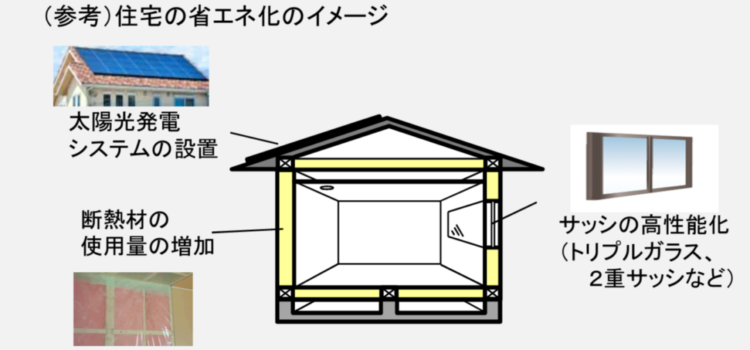

近年のZEH化推進により、「太陽光発電設備」の設置や、断熱材・開口部の高性能化が進んでいる今、比例して固定荷重(建物自体が持つ重さ)が増加していることも忘れてはなりません。住宅の「省エネ化」は今後ますます加速していきます。それを危惧し、2025年4月より、『4号特例』が見直されて、耐震検討方法が改定します。「性能」と「耐震」のバランスがなぜ重要なのか。性能上げたいけれど耐震は...の時代ではなく、標準で「性能」や「耐震」のセットで考える事をお勧めします!

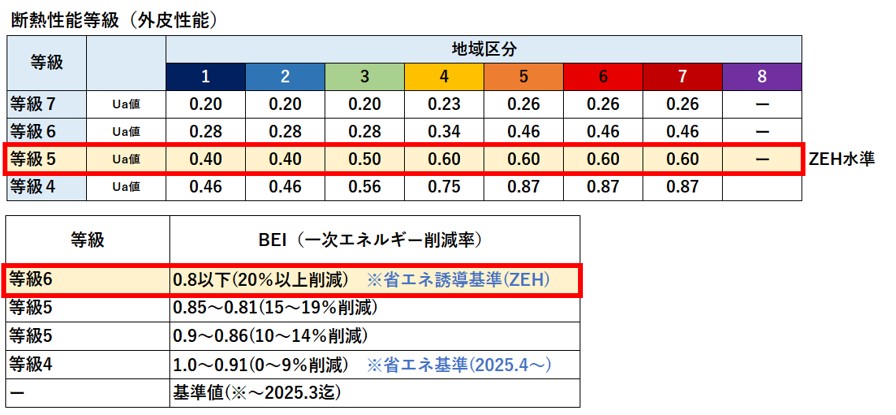

省エネ性能は最低でも『ZEH水準』以上を意識!

2025年4月より、省エネ基準の適合義務化がスタートしましたが、先進国では最低クラスの位置付けなのは変わりありません。

そしてすぐ約5年度の2030年には「ZEH水準」が義務化される予定としてロードマップに掲げられていることから、

住宅性能がある程度一定の水準を求められます。

最低基準の家では、数年後、資産価値は大きく下がってしまうことが想定できます。

今のうちから最低でも「ZEH」「ZEH水準」の住宅を建てられることをおすすめします。

ZEH水準では荷重増加? 新耐震基準ができた経緯とは?

2025年耐震基準とは

2025年4月より、4号特例縮小とあわせて『新耐震基準(壁量・柱の小径)』が施行されたのはご存知でしょうか?

(2025年度は旧基準:2000年基準も使うことが出来ます)

左の画像のように、太陽光パネルやサッシ、断熱材の重量化によって、耐震性能が相対的に下がってくることがわかっています。

その為、必要壁量・柱の小径の基準を厳しく(3割増し程)し、耐震性を維持することとなりました。

引用:国土交通省「小規模木造建築物等の構造安全性に係る最近の傾向」より

長期優良住宅の耐震等級はどうなる?

長期優良住宅では、以下のような耐震等級となります。

(1)2025年4月新基準での申請の場合:耐震等級2以上

(2)旧基準(2000年基準)での申請の場合:耐震等級3以上

※(2)2025年度中のみ有効(経過措置)

耐震等級の証明書取得で外注をお探しの方へ

WEBで外注をするのが昔より抵抗がなくなっていますが、少し不安・・・

そんな方向けに、外注先の選び方をまとめてみました。

ご参考にして頂けたら幸いです。

【省エネ適判】 計算・申請代行(共同・非住宅含む)の外注先の選び方とは?目安料金表等も含め解説。

2025年4月より『全ての住宅・非住宅にて省エネ基準適合義務化』スタート。

2階建住宅では、仕様基準や省エネ適判等を行わないといけなくなりました。

確認申請の審査も遅くなり、省エネ適判まで含めて2か月以上かかるという検査機関も出ています。

2025年。省エネ計算から省エネ適判まで、もっと早く出してもらえるところにお願いするのがベストな方法です。

調べてみますと、外注先、申請代行先がたくさんあり、どこに頼んでいいかわからない、とお悩みの方も多いと思います。

ECOPLUSでも外注利用経験がありますので、良い経験・残念だった経験をもとに、選び方のコツを解説します。

『耐震等級3』の取得をおすすめします

耐震等級1(建築基準法レベル)~耐震等級3までありますが、どこまで目指せばいいのか。

悩まれることと思います。

ここからは、耐震等級3取得をおすすめする理由をお伝えします。

壁量・柱の小径以外の耐震基準は24年以上前の基準!

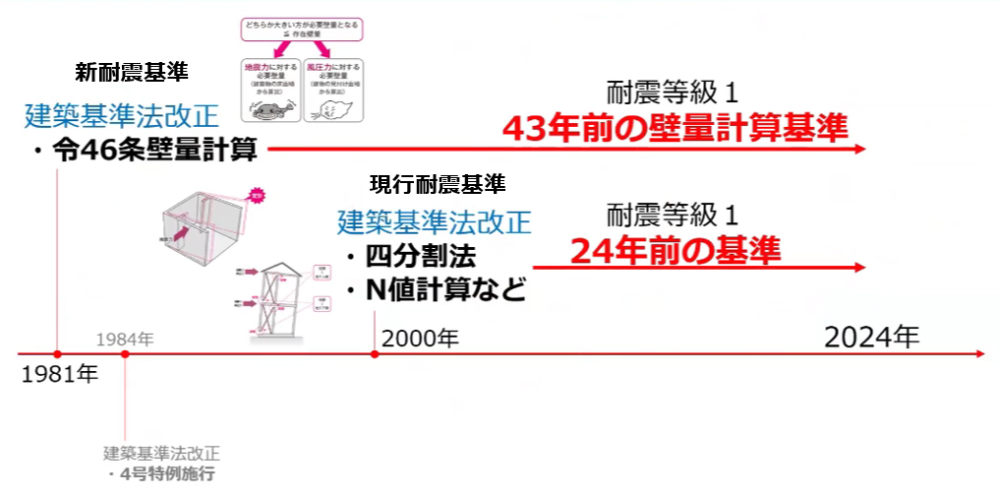

下の図の通り、壁量計算や四分割法等の基準は、43年前・24年前の計算方法・基準となります。

必要壁量、柱の小径以外はアップデートされていないこととなります・・・。

参照:株式会社M's構造設計 構造塾2023「難しい構造の【伝え方】」より

地震被災地における『耐震等級3』取得住宅

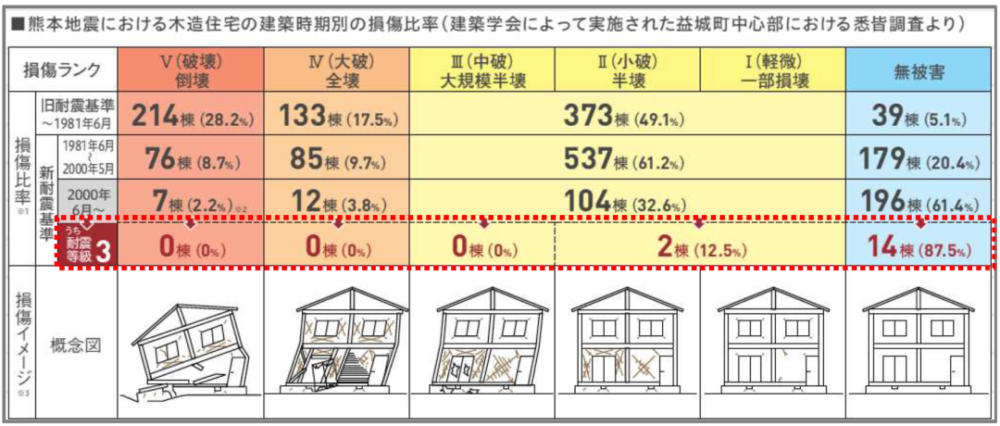

下の図は熊本地震での、損傷ランク別の棟数割合です。

耐震等級3住宅の損傷の割合は限りなく小さく、無被害は87.5%となっています。

それだけ耐震等級3は大地震にもびくともしないことがわかります。

※『悉皆(しっかい)調査』・・・調査対象物件をもれなく調査すること

※出展:国の熊本地震における建築物の被害の原因分析を行う委員会 報告書より

※出展:建築学会によって実施された益城町中心部における悉皆調査より

※参考資料:ヤマベの木構造 著者:山辺豊彦

『耐震等級1は1度だけ地震から守る』・・・認識の違いに注意!

耐震等級1の住宅にて、大地震にて倒壊までいかなくともある程度損傷した場合、住めなくなるか、大きな改修が必要になる可能性が高くなります。

大地震自体、全国で繰り返し起きており、住宅を解体するまで1回しか見舞われなかったという確率は小さいでしょう。

耐震性を意識し、将来的に安心して住宅に長く住めることがおすすめです。

地震保険料50%割引が適用できる

『耐震等級3』を取得することによって、地震保険料が50%割引となります。

仮に35年間地震保険を継続するとなると、割引額の総額は大きな恩恵をうけることとなるでしょう。

※注意※『耐震等級3相当』では地震保険の割引適用外!

耐震等級3相当という言葉をよく見かけられると思いますが、

耐震等級3相当は、『壁量計算など、構造検討の一部しか行っていないか、評価機関へ申請をしていない』可能性が高く、

等級3の保証ができないことに注意が必要です。

証明書として、『長期優良住宅認定』『設計住宅性能評価書』取得が強く推奨されます。

まとめ

住宅の性能における「省エネ検討」は省エネ基準ではなく最低でも「ZEH基準」へ、併せて構造計算は「耐震等級3」の取得へ。

長く住まう住宅ですから、色々とご検討頂けたら幸いです。

お読み頂きまして、ありがとうございました。

耐震等級の証明書や構造計算の注意点を知りたい方へ

下記コラムに詳しくまとめましたので、参考にして頂けたら幸いです。

耐震等級2-3の証明書とは?あとから取得できるものは? 所要日数等も含め解説。

耐震等級3の証明書があると、火災保険の地震保険が割引(半額前後)になるのはご存知ですか?

また、耐震等級3の構造計算書が手元にあるけど、証明書がない・・・急ぎ取得したい・・・とお困りの方も多くいらっしゃると思います。

そこで、取得できる評価書の種類や所要日数等をお伝えしていきます。