COLUMN

お役立ちコラム

2025/05/13

住宅性能評価の等級や取得方法、外注すべきか否かについて解説。

ZEHの普及や省エネ法改正、ラベリング制度により、戸建・共同住宅問わず『住宅性能評価』取得が増えてきました。

新築である場合は、あとからでも取得が可能であり、注文・建売・マンション等問わず住宅であれば取得が可能です。

住宅性能評価についての基本的なことや、等級、取得の流れについて解説していきます。

住宅性能評価とは

品確法の『住宅性能表示制度』による、評価書

2000年に『品確法(住宅品質確保促進法)』が公布され、『住宅性能表示制度』『新築住宅の瑕疵担保責任の特例』『住宅専門の紛争処理体制』の3つの制度ができました。

上記の『住宅性能表示制度』にて、第三者機関(評価機関等)による検査によって『住宅性能評価書』が交付される仕組みができました。

評価項目と等級

性能評価書はいわば『住宅の通信簿』のようなものです。

学校の科目のように複数の評価項目があり、通信簿の評価のように、等級として性能が表されます。

断熱等性能等級や耐震等級等、左の表のような評価項目・等級があり、希望に応じた等級にて申請することが可能です。

各等級についてもう少し詳しく知りたい方へ

耐震等級や省エネ以外にも様々な評価項目があります。

技術解説を読みながら、少し突っ込んだ内容をコラムにしましたので、

もしよろしければこちらもご覧ください。

【2025年10月最新!】 住宅性能評価の最新の等級一覧と、外注時の費用イメージを解説。

一般消費者の住宅性能へのニーズの高まりから、耐震等級はじめ各等級、性能評価の関心が高まってきました。

分譲マンションへの人気から、性能評価へのニーズ自体も高まっているように感じます。

そこで、2025年6月時点での最新の『評価項目と等級』一覧と、取得する際の外注の金額イメージについて解説していきます。

※性能評価書は、住宅ローン控除(確定申告)に直接提出することはできません。

耐震等級の証明書について知りたい方へ

耐震等級の証明書や検討(構造計算)方法について知りたい方は、

下記コラムを参考にして頂けたら幸いです。

耐震等級2-3の証明書とは?あとから取得できるものは? 所要日数等も含め解説。

耐震等級3の証明書があると、火災保険の地震保険が割引(半額前後)になるのはご存知ですか?

また、耐震等級3の構造計算書が手元にあるけど、証明書がない・・・急ぎ取得したい・・・とお困りの方も多くいらっしゃると思います。

そこで、取得できる評価書の種類や所要日数等をお伝えしていきます。

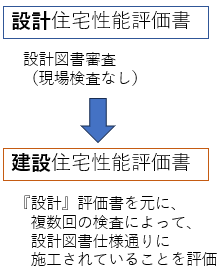

設計住宅性能評価と、建設住宅性能評価

設計住宅性能評価は、BELS評価書や長期優良住宅等と同じく『設計図書審査』のみで交付されます。

設計住宅性能評価が交付され、その評価書・設計図書をベースに、それら通りに施工されているかを複数回の検査で確認し、第三者の評価を受けたものが『建設住宅性能評価』です。

※建設住宅性能評価については、検査回数が多く、1つでも不備や検査不可となると不合格となってしまうため、設計住宅性能評価のみ取得されるケースが多いようです。(地震保険の割引適用等も、設計住宅性能評価書にて提出可能なケースが主であり、設計住宅性能評価書取得を推奨します)

性能評価書の取得方法

(1)取得したい等級を決める

必須項目は、最低限の仕様が必要(等級1:基準法)

取得目的があるかと思いますので、目的の手段として、目標とする性能等級を決めることがまず第一です。

(省エネのみの場合は、BELS評価書取得がおすすめです)

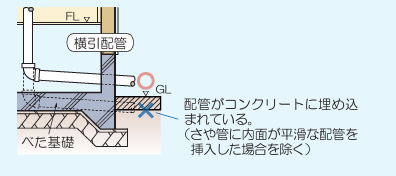

先述の評価項目のうち、『耐震』『断熱』『一次エネルギー消費量』『維持管理対策』『劣化対策』の5項目は必須項目です。

全て必ず特別な検討をしないといけない、というわけではございません。

等級1=建築基準法水準になりますので、維持管理対策・劣化対策については、ほぼ一般的な仕様で等級1取得が可能と思われます。

その他、耐震については壁量計算やN値計算等での基準法レベルでの構造基準を満たしている必要があります。

省エネについては、2025年4月より『断熱等性能等級4』『一次エネルギー消費量等級4』が義務化されますので、等級4未満では取得できない可能性が高いです。

(2)等級の基準達成の為の仕様検討、省エネ計算などを行う

基準達成が前提になりますので、省エネや耐震などの計算と仕様の検討を進めていきます。

省エネ・耐震とも、計算ルートが複数あり、メリット・デメリットがありますので、十分理解する必要があるでしょう。

(本サイトのコラムでも紹介していますので、ぜひご覧ください)

(3)評価機関へ『設計住宅性能評価』申請を行う

基準達成となり、書類が整いましたら評価機関へ申請します。

※申請書や、設計内容説明書など、作成されることの少ない方にとっては面倒な部分かもしれません。

希望納期がある程度定まっている場合は、評価機関へも相談します(たいていの場合は逆算して準備をします)

(4)設計住宅性能評価書が交付 建設住宅性能評価が必要な場合は追加の申請を

設計住宅性能評価書は、長期優良住宅等と異なり、行政への認定申請はありませんので、交付されて完了です。

建設住宅性能評価も取得希望の際は、申請書類を整え改めて評価機関へ申請します。(検査で不合格にならないためにも、現場との緻密なやり取りが必要です)

性能評価とBELSは異なる?

どちらも住宅性能を示す評価書ではありますが、

性能評価書は品確法に基づき、省エネ以外の等級含めた各等級を表示させるものです。

BELS評価書は、あくまで省エネ性能のラベリング(表示)に限られ、ZEHなどの太陽光評価等を行うときに活躍するものになります。

長期優良住宅と性能評価との違いは?

長期優良住宅は長期優良住宅法に基づく認定住宅ですが、

技術審査部分(長期の確認申請)は、性能評価の中の決められた等級+長期優良住宅特有の基準を満たすことで、長期優良住宅認定申請に進むことができます。

【長期優良住宅の基準】

断熱等級5以上・一次エネルギー消費量等級6以上

耐震等級3(2025年4月~新耐震等級2以上)

維持管理対策等級3 劣化対策等級3

その他長期優良住宅の基準(床面積等)

※2022年より、設計住宅性能評価書取得時に『長期使用構造の確認』も行うことで、

性能評価書と長期優良住宅認定を両方取得できるようになりました。

性能評価書が長期使用構造等の確認書(旧:適合証)を兼ねることができるようになったのみですので、長期の認定は、行政への認定申請が必要です。

外注か内製かでお悩みの方へ

本来業務に割くべき時間を割くほど、時間は無限ではありません。

エコプラス含め多くの『性能評価の代行会社』が存在しますし、

業務量が法改正で増える一方、限られた時間の中で出来る事も限られており、

外注をおすすめします。

外注先の選び方について、コラムにまとめてみましたので、ぜひご参考になさってください。

【省エネ適判】 計算・申請代行(共同・非住宅含む)の外注先の選び方とは?目安料金表等も含め解説。

2025年4月より『全ての住宅・非住宅にて省エネ基準適合義務化』スタート。

2階建住宅では、仕様基準や省エネ適判等を行わないといけなくなりました。

確認申請の審査も遅くなり、省エネ適判まで含めて2か月以上かかるという検査機関も出ています。

2025年。省エネ計算から省エネ適判まで、もっと早く出してもらえるところにお願いするのがベストな方法です。

調べてみますと、外注先、申請代行先がたくさんあり、どこに頼んでいいかわからない、とお悩みの方も多いと思います。

ECOPLUSでも外注利用経験がありますので、良い経験・残念だった経験をもとに、選び方のコツを解説します。