COLUMN

お役立ちコラム

【2025】長期優良住宅とは?条件や省エネ基準、確認方法、補助金等を解説。

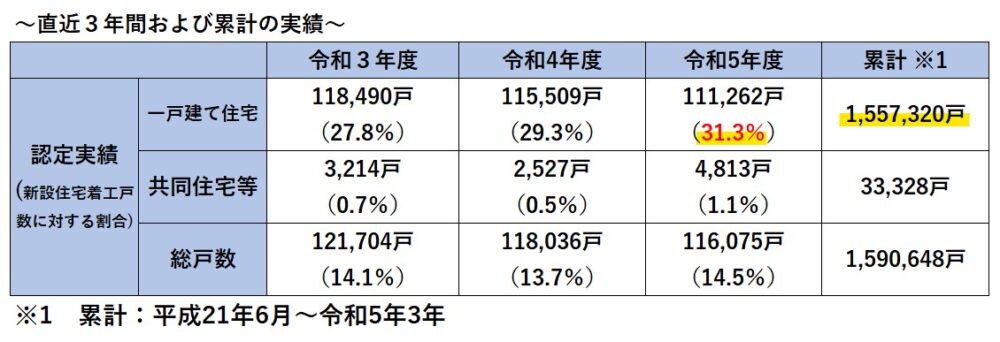

平成21年よりはじまった認定長期優良住宅。令和5年度終了時点で認定実績は150万戸を超えました。令和5年度末時点で新築の長期優良住宅認定取得率は31.3%になり、4年連続で増加中です。近年は特に注目が集まっている認定住宅ですが、一番の特徴はその名の通り、「長期に渡って優良」な住宅という点がポイントです。本コラムではどうすれば『長期優良住宅』と認定されるのかをまとめていきたいと思います。

*長期優良住宅で使える国の補助金について知りたい方は、こちらもどうぞ。

【補助金】GX志向型住宅のHEMS要件や建売・共同住宅の注意点等を解説。

子育てグリーン住宅支援事業補助金(2025年3月下旬~募集開始)の情報が出てきましたので、

『HEMS対象機器(高度エネマネ)』等、新築中心に確定情報をお届けします。

また、補助額80万円~の、太陽光発電不要な長期優良住宅補助金の枠もございますので、

GX志向型住宅のみならず、ご検討頂けたらと思います。

※2025/3/24時点の情報になりますのでご注意下さい※

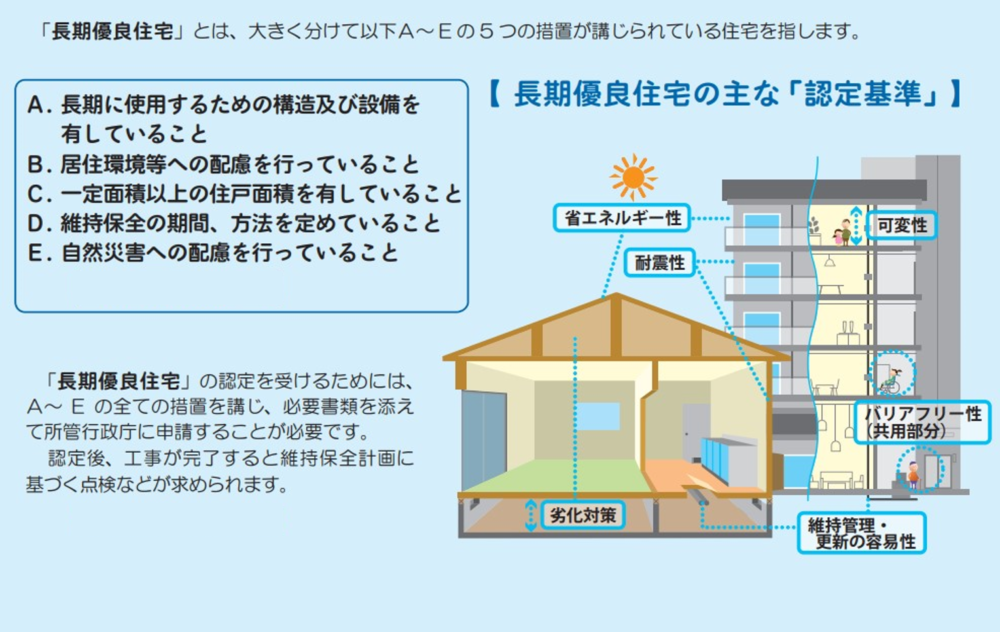

長期優良住宅の定義

国土交通省のページでは

“ 長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅です。長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。 ”

国土交通省HP:長期優良住宅のページより引用

と記載されています。お墨付きをもらった長期優良住宅は様々なメリットがあります。これについては今後のコラムで改めて解説させていただきます<(_ _)>

令和5年度は新築の31.3%が「長期優良住宅」の認定を取得

国土交通省報道発表資料:長期優良住宅の認定状況について(令和5年度末時点)より

認定制度が開設された平成21年(2009年)は新築56,146戸が長期優良住宅の認定を取得し、新設住宅着工数に対する割合は「17.6%」だったのに対し、直近の令和5年度末時点では新築111,262戸が長期優良住宅の認定を取得し、新設住宅着工数に対する割合は「31.3%」まで伸びています。

参照:国土交通省HP(長期優良住宅の認定状況について)

では、実際に都道府県知事もしくは市町村長(所管行政庁)に「あなたの家は長期優良住宅です!」と認定をもらうためにはどんな家を建てる必要があるのでしょうか?

長期優良住宅の認定取得の方法は?

国土交通省:認定制度概要 パンフレット (新築版)より抜粋

認定の受けるためには「7~9つ」の技術的基準基準をクリアするよう措置を取り組む必要があります

基準1~劣化対策~

建物の構造躯体の部分に用いられる木材の白蟻対策等、住宅が3世代(75〜90年)以上、耐久できる・長持ちさせるための対策が講じられていること。~劣化対策等級3~

木造住宅:床下空間の有効高さを330mm以上に。床下及び小屋裏の点検口設置。など

基準2~耐震強化~

「構造計算(許容応力度計算)」により『耐震等級2』以上を取得すること。

※「品確法:壁量計算」の場合は『耐震等級3』を取得すること。2025年4月~の法改正で新基準に改定予定

『耐震等級3』の取得についてはこちらのコラムも併せてご覧ください。

【2025最新】ZEH水準以上&耐震等級3取得が推奨?長期優良住宅?証明書等含め解説。

近年のZEH化推進により、「太陽光発電設備」の設置や、断熱材・開口部の高性能化が進んでいる今、比例して固定荷重(建物自体が持つ重さ)が増加していることも忘れてはなりません。住宅の「省エネ化」は今後ますます加速していきます。それを危惧し、2025年4月より、『4号特例』が見直されて、耐震検討方法が改定します。「性能」と「耐震」のバランスがなぜ重要なのか。性能上げたいけれど耐震は...の時代ではなく、標準で「性能」や「耐震」のセットで考える事をお勧めします!

基準3~維持管理・更新の容易性~

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること

維持管理対策(専用、共用配管)等級3、更新対策(共用排水管)等級3

基準4~省エネルギー性~

『ZEH水準』と称される「断熱等性能等級5」かつ「一次エネ等級6(20%以上の一次エネルギー消費量削減)」が必要に。詳細は下記コラムをご参照ください。

ZEH以上の省エネ性能を目指そう!

2025年に省エネ基準適合義務化となり、2030年までにZEH(水準)に引き上げられようとしています。

数年前まではZEHが補助金対象でしたが、もうZEHが当たり前、ZEH以上を目指す住宅会社が増えていることはおわかりかと思います。

ZEH以上の性能を目指す上で、どういったグレードがあるのか、どういう所を工夫していけば良いのかについて、お伝えしていきます。

実際の「省エネ性能」がどのくらいなのか(生活するうえでの目安光熱費など)はBELS評価書があれば一目瞭然!併せて取得されることをお勧めします!

【最新】2024年4月よりBELS評価書が改定され性能や目安光熱費などが一目でわかるように!!性能表示の「自己評価型」「第三者評価型」も分かりやすく説明します

「BELS(ベルス)評価書」という言葉を聞く方も年々増えてきているのではないでしょうか。今更ですがそもそもBELSとは?から、新築時にBELS評価書ってあった方がいいの?BELSで何が分かるの?何に活用できるの?等について今回新旧のデザイン比較などを含めてまとめていきたいと思います。新築注文住宅で、建売住宅で、はたまた中古住宅のリノベ物件で、マイホーム生活も様々な選択肢がある現在、是非記事を読んでいただいて性能表示の内容と取得の重要性について知っていただき、ご検討いただけたら幸いです。

基準5~居住環境~

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内に建設予定の場合は、建設許可を申請先の所管行政庁に許可を得て、許可証の発行を頂く必要があります。※立地区域の確認は申請先の所管行政庁HPや担当課等で要確認

基準6~住戸面積~

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

[一戸建ての住宅]・住戸面積が75㎡以上 ※少なくとも一階の床面積が40㎡以上

※所管行政庁が別に定めている場合は、その条件を満たすこと

基準7~維持保全計画~

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること

住宅の◆構造耐力上主要な部分◆雨水の侵入を防止する部分◆給水又は排水のための設備

※「◆」の3項目について少なくとも10年ごとに点検を実施すること

※維持保全計画は30年以上の計画をたてること

【共同住宅・長屋の場合】は『可変性』『バリアフリー性』も基準審査の対象に

基準8~可変性~

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること

躯体天井高さ2,650mm以上

基準9~バリアフリー性~

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること

高齢者等配慮対策(共用部分)等級3 ※一部の基準を除く

まとめ

長期優良住宅とはどんな家なのか、長期優良住宅にするには何をすればよいのかについて簡単ですが書かせていただきました。脱炭素・カーボンニュートラルの背景より、住宅の省エネ化はどんどん進んでいきます。しかし、ただ性能だけ求めるのではなく、「長い期間を安全に快適に暮らすことのできる家(維持管理機能や耐震性能)」であることは、省エネ化が進み、住宅のコストアップ化や資産価値の上昇に伴い、ますます重要な点だと思います。長期優良住宅のメリット・デメリットについてもまとめておりますので是非、併せてご一読いただき、ご検討してみてはいかがでしょうか?

引用:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「長期優良住宅の技術基準の概要について」