COLUMN

お役立ちコラム

2025/03/05

【非住宅省エネ計算】モデル建物法とは?外注すべき?BEI計算方法や複数用途の場合等を解説。

2025年4月より、原則全ての非住宅にて『省エネ基準適合義務化』がスタート。

そのうち一定以上の規模の建築物では、省エネ適判などの審査対象になりますので、

省エネ計算・適合確認、適判を突破できないと確認済証が交付されなくなることになります。

非住宅の省エネ計算では『モデル建物法』が専ら使われると思いますので、その要点を解説していきます。

- 目次

2025年4月~全ての非住宅が省エネ基準適合義務化

2025年4月以降着工分の全ての新築の建築物にて『省エネ基準適合義務』となります。

今までありました説明義務制度は終了になります。

2階建/平屋200㎡超えの非住宅は『省エネ適判』必要に

一方で、審査対象となるのは2階建もしくは平屋200㎡超の全ての建築物となります。

(審査対象外であっても、義務であることには変わりなく、計算されることを推奨いたします)

住宅の際は仕様基準や長期優良住宅等での省エネ適判の代用が可能ですが、

非住宅では『省エネ適判』が必要となり、標準入力法もしくはモデル建物法等での計算が必要になります。

モデル建物法での計算がおすすめ

標準入力法とモデル建物法のうち、標準入力法のほうが入力内容が多く、より精緻に計算する方法です。

省エネ基準の適合確認ですと、モデル建物法にて十分といえます。

※モデル建物法には、通常版と小規模版(300㎡未満向け)があります。

■300㎡未満の場合は、小規模版モデル建物法での計算がおすすめです(計算対象が少なくなり、効率的)

標準入力法での検討となるケース

モデル建物法にももちろん限界があります。

大規模非住宅(2,000㎡以上)については、2025年4月よりBEIの基準引上げ等もあり、その際は有利側計算となる標準入力法での計算を推奨しております。

また、ZEBを狙う際も消費電力が多いとされる『福祉施設』『医療施設』などはモデル建物法にて進める際は注意が必要でしょう。

また、共同住宅等の共用部分につきましても、標準入力法での扱いとなりますので注意が必要です。

モデル建物法とは?

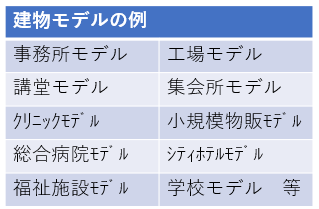

用途毎に定められた建物モデルを選び、計算を行う方法

建物の用途によって、設備の使われ方なども大きく異なってきます。

確認申請3面へ記載の用途をベースに、

建物モデルを選び、そのモデルにて検討を進めていきます。

※確認申請先へ建物モデルを確認されることが重要です。

店舗の場合

店舗の細かい用途にもよりますが『小規模物販モデル』や『事務所モデル』に当てはまるようです。

外皮計算の他、全ての区域での空調の算入が必要です。

換気:機械室、便所、厨房、駐車場(該当時)設置機器が対象となり、24時間換気へ限定されません。

売り場部分の照明のみが対象になり、給湯は洗面手洗い・厨房(・浴室)が対象になります。

エレベーターや太陽光発電(全て自家消費であること)等も算入対象の為、ご注意下さい。

※複数テナントが入っている際は、各区画ごとに算定を行います。

倉庫の場合

『工場モデル』となります。

計算対象となるのは『照明』『エレベーター』『太陽光発電』のみ。

外皮計算や空調、換気、給湯、コジェネレーション設備(エネファーム等)の算定は行いません。

寄宿舎や長屋の扱い

非住宅ではなく共同住宅等の扱いになりますので、

全ての住戸が、住宅の省エネ計算(もしくは仕様基準)にて基準適合であることを確認しなくてはなりません。

共同住宅等の計算について知りたい方は、下記コラムのご参考になさってください。

【要確認/省エネ適判】共同住宅や小規模非住宅は仕様基準が可能?省エネ計算のやり方を解説

2025年4月着工の全ての住宅・非住宅が、省エネ基準適合義務となりました。

共同住宅や小規模非住宅も、例外なく省エネ検討・適判の対象になりましたが、ご対応はいかがですか?

仕様基準が使えると思ったらダメだった、そもそも計算方法が違うとは・・・とならないために、注意点や要点をまとめました。

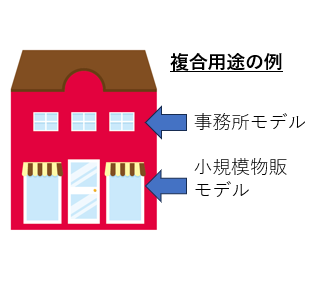

複合用途の場合は?

倉庫兼事務所、クリニック・店舗(複数テナント)等、

建物モデルがまたがるケースが多々出てくるかと思います。

それらの建物モデル毎に入力シートを作成し、WEBプログラム(入力支援ツール)をかけるといった流れとなります。

*共同住宅等の計算と同様、界壁、界床が外皮計算上の熱的境界になります。

省エネ基準では一次エネルギーBEIが基準達成すればOK

非住宅の計算では、外皮性能(PAL*:パルスター)と一次エネルギー消費量性能(BEI)が算出されます。

省エネ基準適合確認では、外皮基準は対象外ですので、

BEIが1以下となっていれば良いということになります。

※大規模非住宅では、BEI基準が厳しくなっている為注意が必要です。

地面に接する床、壁は外皮の計算対象外

住宅では外皮全てを丸ごと計算しますが、非住宅では、地面に接する床や壁を計算に入れません。

複数用途や他区画との界壁、界床においては、

壁や床の向こうが外気・外気同等である場合(空調のない倉庫等)は、地面とみなさず外皮計算の対象として考えます。

設備の定格能力・消費電力等を算入していく

換気や空調、照明等、設置されるものの消費電力等を計算に入れていきます。

型番等、建築確認の完了検査時と整合が取れている必要があります。

※整合が取れていない場合は、再計算等にて検査済証交付に日数を要することとなります。

建築確認の完了検査時に設備未設置の場合は?

省エネ適判時点にて、未設置が想定される際は『設置しない』ものとして計算となります。

まとめ

非住宅の省エネ計算方法『モデル建物法』について概要をお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

このコラムにてお伝えしきれていないこととして、

空調コアの考え方や、細かい設備機器の種類等、住宅とは大きく異なる部分もありますので、

あくまで概要の部分として捉えて頂けたらと思います。

お読みいただきましてありがとうございました。

省エネ計算や適判申請は、外注すべき?お悩みの方は

非住宅の省エネ計算は、住宅と同様、200頁にわたるマニュアルを読み込み、本来業務に充てる時間を割いて行わなくてはなりません。

計算実績を積んでも、計算のスキルは上がりますが、本業の経験値とはならず、外注も選択肢の1つといえるでしょう。

■外注先でお悩みの方向けのコラムを掲載しておりますので、

下記ご参考にして頂けたらと思います。

【省エネ適判】 計算・申請代行(共同・非住宅含む)の外注先の選び方とは?目安料金表等も含め解説。

2025年4月より『全ての住宅・非住宅にて省エネ基準適合義務化』スタート。

2階建住宅では、仕様基準や省エネ適判等を行わないといけなくなりました。

確認申請の審査も遅くなり、省エネ適判まで含めて2か月以上かかるという検査機関も出ています。

2025年。省エネ計算から省エネ適判まで、もっと早く出してもらえるところにお願いするのがベストな方法です。

調べてみますと、外注先、申請代行先がたくさんあり、どこに頼んでいいかわからない、とお悩みの方も多いと思います。

ECOPLUSでも外注利用経験がありますので、良い経験・残念だった経験をもとに、選び方のコツを解説します。