COLUMN

お役立ちコラム

2025/04/09

【法改正】増築で省エネ計算・適判が必要に?対応フローと既存部分の扱い等解説。

2025年4月より施行となりました『省エネ基準適合義務化』。

新築の他、増築や改築の場合でも、新2号建築物に該当する場合は省エネ適判等の対応が必要となりましたが、ご存知でしょうか。

どこまで計算すれば良いのか、どの計算方法が良いのか、計画書をどう書けばいいのか、等、混乱がたくさん生じる所かと思います。

ぜひこのコラムが参考になれたら幸いです。

- 目次

-

- 1.全ての建築物が『省エネ基準適合義務』に

- 1-1.2階建住宅・非住宅:増改築でも省エネ対応が必要に

- 1-2.既存部分の扱いは?

- 1-3.対応フロー

- 2.建物用途別の計算方法

- 2-1.住宅・仕様基準OK →確認申請へ

- 2-2.住宅・仕様基準NG →省エネ適判等へ

- 2-3.非住宅 →省エネ適判へ

- 3.お役立ちQ&A

- 3-1.用途変更の場合は省エネ適判対象に?

- 3-2.対象設備以外の仕様変更は?

- 3-3.省エネ適判と確認申請は同じ機関にしないといけない?

- 4.まとめ

- 4-1.法改正や補助金証明書等、外注をご検討の方へ

全ての建築物が『省エネ基準適合義務』に

2階建住宅・非住宅:増改築でも省エネ対応が必要に

2025年4月より、全ての建築物にて省エネ適合義務化となりました。

一方、確認申請等に関わる範囲は『2階建あるいは平屋200㎡超』までとなります。

そちらの住宅・非住宅にて、10㎡超の新築・増改築を行った場合は、省エネ適合、確認申請等への提出の対象となります。

※増築する建築物全体の規模によって判断となります。

※適用除外(10㎡以内、高い開放性、仮設建築物等)もございます。

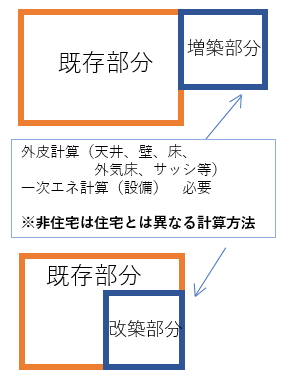

既存部分の扱いは?

増築や改築の場合、既存部分はどうなるの?とお思いになると思いますが、

あくまで増築・改築を行った部分のみが、『省エネ適判等』の対象となります。

(既存部分は対象外)

※別棟増築については、国より適用除外等の説明が出ていない為、

通常の増築同様の考え方にて宜しいかと思われます。

対応フロー

下記のようなフローとなります。

2階建あるいは平屋200㎡超 & 新築・増改築の床面積10㎡超

→[該当時]省エネ計算・適判申請(もしくは仕様基準にて確認申請提出)

→確認済証交付

※義務化ですので、適判対象外であっても、適合確認の為の計算はしておく必要がございます。

※増改築に減築が含まれている場合は、増改築部分のみの床面積カウントとなりますのでご注意下さい。

建物用途別の計算方法

住宅・仕様基準OK →確認申請へ

建築物の用途が戸建住宅、共同住宅等(共同住宅、長屋、寄宿舎等)に該当する場合は、

住宅の計算方法となります。

仕様基準(仕様が適合していればOK)あるいは、性能基準(実際に外皮一次計算を行い適合確認)のいずれかとなります。

仕様基準の場合は、省エネ適判申請を行わず、確認申請へ仕様表や機器表等の該当図書を添付し、まとめて審査がされるイメージです。

住宅・仕様基準NG →省エネ適判等へ

次のような場合は、仕様基準NGとなり、計算をかける必要が出てきます。

◆リビング設置予定のエアコンが『省エネ性能(い)或いは設置なし以外』

◆ハイブリッド給湯や床暖房使用 等

増築あるいは改築部分の範囲のみ外皮一次エネ計算を行います。

既存部分との内壁は、温度差係数や表面熱伝達抵抗等注意が必要です。

(省エネ法では通気層有無は審査対象とならないようです)

非住宅 →省エネ適判へ

住宅と同じ位の規模・構造であっても、用途が非住宅(事務所や店舗、倉庫、工場、テナント等)であれば、非住宅の計算方法となります。

非住宅の計算方法は、モデル建物法・モデル建物法(小規模版)・標準入力法 よりお選び頂きますが、

延床2,000㎡のような大規模建築物ではない限り、モデル建物法(小規模版含む)が省エネ適判には一般的とされます。

モデル建物法について詳しく知りたい方は、下記コラムがおすすめです。

モデル建物法は、『事務所モデル』や『工場モデル』、『小規模物販モデル』など、該当する用途を選び、

標準入力法に比べ比較的簡易的に省エネ適合確認を行うことができます。

小規模版は更に簡素化しているようですが、マニュアルが200頁前後と読むのが大変です。

要点を次のコラムにまとめましたので、ぜひご参考になさってください。

【非住宅省エネ計算】モデル建物法とは?外注すべき?BEI計算方法や複数用途の場合等を解説。

2025年4月より、原則全ての非住宅にて『省エネ基準適合義務化』がスタート。

そのうち一定以上の規模の建築物では、省エネ適判などの審査対象になりますので、

省エネ計算・適合確認、適判を突破できないと確認済証が交付されなくなることになります。

非住宅の省エネ計算では『モデル建物法』が専ら使われると思いますので、その要点を解説していきます。

お役立ちQ&A

用途変更の場合は省エネ適判対象に?

【答】用途変更は省エネ適判対象となりません。

省エネ適判対象となるのは『新築・増築・改築』のみの場合となりますので、

用途変更や、一般的なリフォーム(改修)、大規模なリフォーム・リノベ(大規模修繕・模様替え)も対象外です。

※新2号建築物(2階建あるいは平屋200㎡超)の大規模修繕・模様替えは『確認申請』対象となります。

対象設備以外の仕様変更は?

【答】基本的には軽微変更等の手続きは不要でしょう。

省エネ計算にて算入している仕様や性能値(型番)が変わり、性能が増減する場合は、

国が用意したルートに従って手続きを踏む必要がございます。

▼軽微変更や完了検査について詳しく知りたい方向けのコラムも、ぜひご覧ください。

【2025.10月最新】省エネ適判の軽微変更・完了検査についてわかりやすく解説!

戸建・共同住宅等含め対象となります、省エネ適判(省エネ適合性判定)についてのご対応はいかがでしょうか?

適判後の『仕様変更』による軽微変更の対応や、完了検査での対応が非常に厄介になるため、情報を整理しておくことが重要です。

このコラムでは、主に軽微変更ルート(A、B、C)や軽微変更説明書・該当証明書を中心に解説していきます。

省エネ適判と確認申請は同じ機関にしないといけない?

【答】別機関にて申請が可能です。

従来の非住宅省エネ適判では、慣習として確認申請と合わせる傾向が多くあるようですが、

完了検査申請時に、他機関取得の省エネ適判書類をお送り頂ければ、他機関も可能です。

※確認申請先のキャパシティが厳しく、省エネ適判にお時間を要する際は、

計算・適判のみ外注にかけるのもオススメです。

まとめ

増築(改築)のケースにおいて、省エネ計算や適判が必要となる場合をお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

新2号や新3号等の判断や、増築部分の計算等、新築に比べ複雑でややこしくなっていると思います。

少しでもこのコラムが参考になれたら幸いです。

お読み頂きましてありがとうございました。

法改正や補助金証明書等、外注をご検討の方へ

省エネ計算に加え、省エネ適判の申請書(計画書や設計内容説明書)の細かいところまでの記入は、

難しくはないですが非常に面倒のことと思います。

分業化の時代ですし、WEBにて完結しますので、ぜひ外注をご検討してみてはいかがでしょうか。

外注先の選び方をコラムにまとめてみましたので、ぜひご参考にして頂けたら幸いです。

【省エネ適判】 計算・申請代行(共同・非住宅含む)の外注先の選び方とは?目安料金表等も含め解説。

2025年4月より『全ての住宅・非住宅にて省エネ基準適合義務化』スタート。

2階建住宅では、仕様基準や省エネ適判等を行わないといけなくなりました。

確認申請の審査も遅くなり、省エネ適判まで含めて2か月以上かかるという検査機関も出ています。

2025年。省エネ計算から省エネ適判まで、もっと早く出してもらえるところにお願いするのがベストな方法です。

調べてみますと、外注先、申請代行先がたくさんあり、どこに頼んでいいかわからない、とお悩みの方も多いと思います。

ECOPLUSでも外注利用経験がありますので、良い経験・残念だった経験をもとに、選び方のコツを解説します。